对于长期生活的城市,你是否还会兴致勃勃地打量、观察?黄宇轩会。过去十多年,他行走于香港的街头巷尾,将这座城市抽丝剥茧、反复咀嚼,从庞大的建筑到砖缝里的杂草,皆是他眼中译码城市的元素。

很难想象,面对朝夕相处的城市,一个人可以葆有这么长久和旺盛的探索欲。

对于这样的好奇,黄宇轩说,这并不是什么刻意坚持的事,就是自己喜爱的休闲娱乐,如同有人看电影消遣、有人听音乐放松一样,他通过城市散步获得精神愉悦和疗愈。因此,始终不厌其烦、津津有味。

香港之于他,好似收藏家最珍爱的藏品,每每品味,总能端详出新的妙处,便愈加喜爱。

散步这门学问

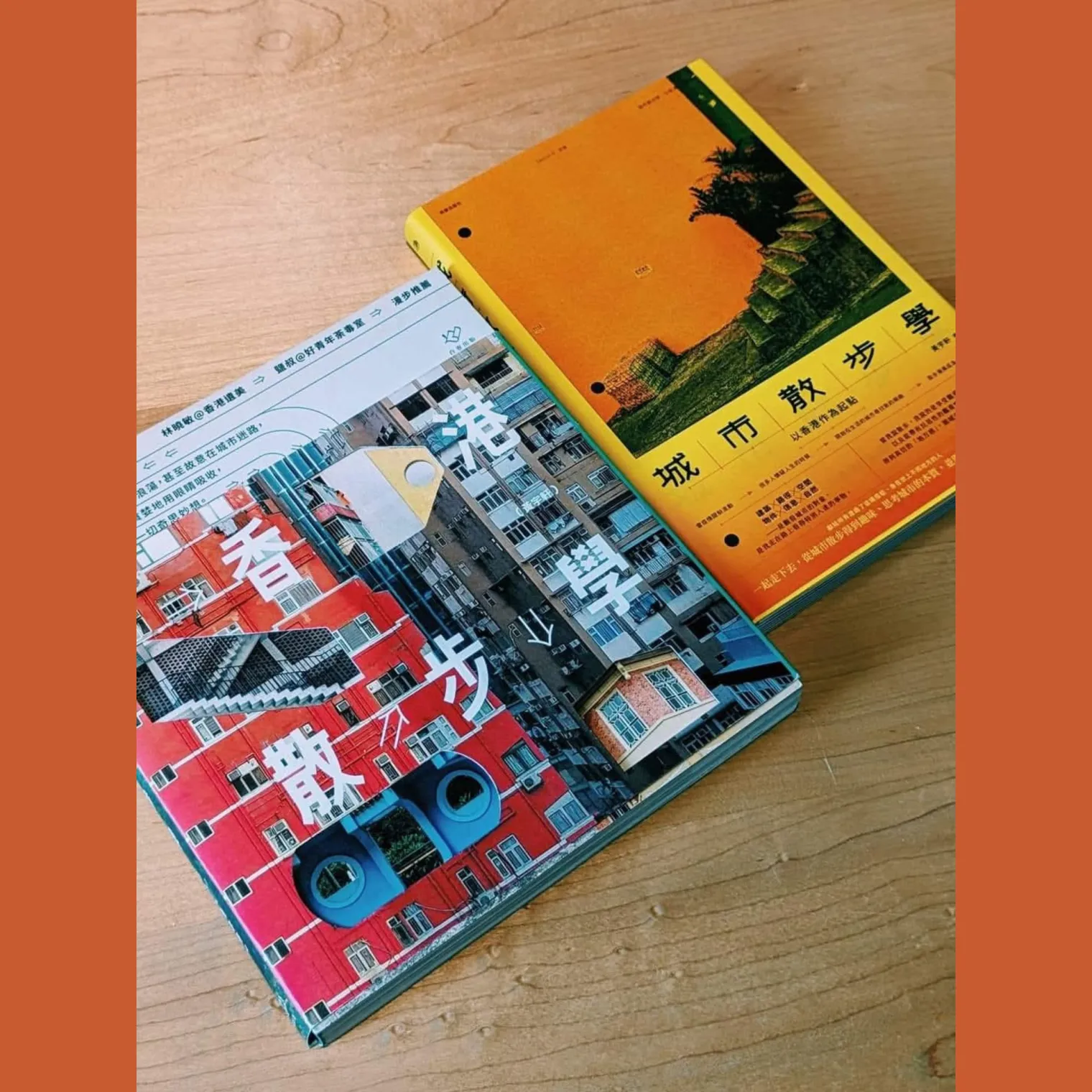

2022年,黄宇轩出版了《香港散步学》一书,当中整理了香港适合散步的10条路线、100个地点。那是citywalk风潮正盛的时候,一时间这本书成为到香港旅游的人必抄的“作业”之一,也带火了“散步学”这个概念。而随后出版的《城市散步学:以香港作为起点》,则以更方法论的形式,给大家列了一套如何散步的“通用公式”,手把手教你怎么读好“城市”这本书。

说起黄宇轩如何成为“散步KOL”,得把时间拨回至2020年。在那之前,他已连续五年为报纸专栏撰写城市观察的文章,只不过当时更多使用的是“漫游”“城市观察”这样的字眼。2020年,疫情在全球范围内爆发不仅让许多人的旅行计划告吹,更使人们开始意识到或许这将是未来较长一段时间的状态,由此生出一种被困在原地的焦虑。同年3月,黄宇轩在社交平台发布了一篇名为《在香港上一课“城市散步学”》的小文,向大家介绍自己这一特别的兴趣,鼓励大家将目光投向自己的城市。

他写道:我有种想法是,即使只是你楼下的分叉路,如果你一辈子只走左边,到几十岁都没走过右边,有一日你忽然走右边,你就遇上了这辈子都无法遇上的空间。那种新鲜感和惊喜可以是无限的。此外,他还在文中推荐了一些自己走过的地方:香港中文大学有香港最集中的现代主义建筑群,整条大坑道的楼梯都好美,鸭脷洲大桥可徒步过海,但桥底更有趣……这篇小文火了。

黄宇轩镜头下的香港中文大学。

黄宇轩镜头下的香港中文大学。

“散步学”这个新颖的概念,以及它为人们当下的困局提供的破解之法,让黄宇轩一下走进了大众视野。透过他及他的讲述,人们突然发现,散步这种看上去人人都会做的寻常之事,竟然也可以是一门“学问”。

既是学问,便需要学习。

黄宇轩看来,当散步本身成为一种目的(而不是为了消食、聊天或厘清思路),就需要一定的训练才能从中有所收获。总的来说,是一种观察的能力。“除了独特的建筑、美丽的风景、古迹等,我想说的是,街上能看的东西还有很多很多。要打开你的眼睛,扩宽欣赏的界限。很多时候并不只有好看的东西值得欣赏,街上还有很多古灵精怪的事情。”

翻看他的书和社交平台,时时会被他发现的那些“古灵精怪”逗乐、点亮。他喜欢看人们如何刁钻地把垃圾塞在不同位置,也会拍下路边一架上锁且放了块大石头的手拖车,那里面有人们同等的费尽心思,只不过一个为了掩盖“罪行”,一个为了守住财物。他饶有兴致地阅读各种工地围挡上的信息,从中品出人们对何为“好城市”的理解与展望,又从小巴站无人移动的椅子里,联想到权力的分配与使用……

单独站立着的共享单车和斜挂在栏杆上的拖把,在黄宇轩眼里都是有趣的观察对象。

单独站立着的共享单车和斜挂在栏杆上的拖把,在黄宇轩眼里都是有趣的观察对象。

虽然他说自己更喜欢关注物体和实体空间,可不难发现,正是有了对“人”的好奇与想象,才让这些物品突然活了起来,有了各自的故事线和情感。城市,也就成了一本真正意义上的“书”。

“训练,总让人觉得是个枯燥乏味的过程,这会削减散步的乐趣吗?”

“我觉得并不会。很多兴趣都要经过学习才能最终享受到更多乐趣。”

实际上,在黄宇轩看来,这种观察力并不是一种“新技能”,只不过身处熟悉的城市,人们逐渐变得麻木了,“这种能力你很熟悉,走进大自然时会被启动。你能很敏感地发现那些没见过的昆虫、植物,感受到气候变化。现在要做的就是在城市里重新找回这种能力。”

这座城市叫香港

对“散步学”的喜爱,从大学毕业之际开始,黄宇轩逐渐发现自己对空间和地方有着浓厚的兴趣。加之当时香港正经历一波城市改建,旧的空间消失,新内容萌芽,一些导览团会带着大家在旧建筑拆除前去做最后的参观探访。也就在参与这些导览团的过程中,黄宇轩对城市空间的兴趣愈加清晰起来。

他说,虽然人们很喜欢“散步”这个词,但背后更多关乎的是空间和地方。他希望大家能够通过他的创作,重新认识作为一个地方的香港。

香港,是特区,是东方之珠,是迪斯尼和铜锣湾,是《倾城之恋》和《无间道》,是《红日》和“做人咧,最重要是开心”……对黄宇轩来说,疫情的出现让人们开始关注“散步”,也更多开始留意香港的环境,“过去年轻人们谈论香港,多在说香港的文化,现在越来越多人开始关心这个地方。”

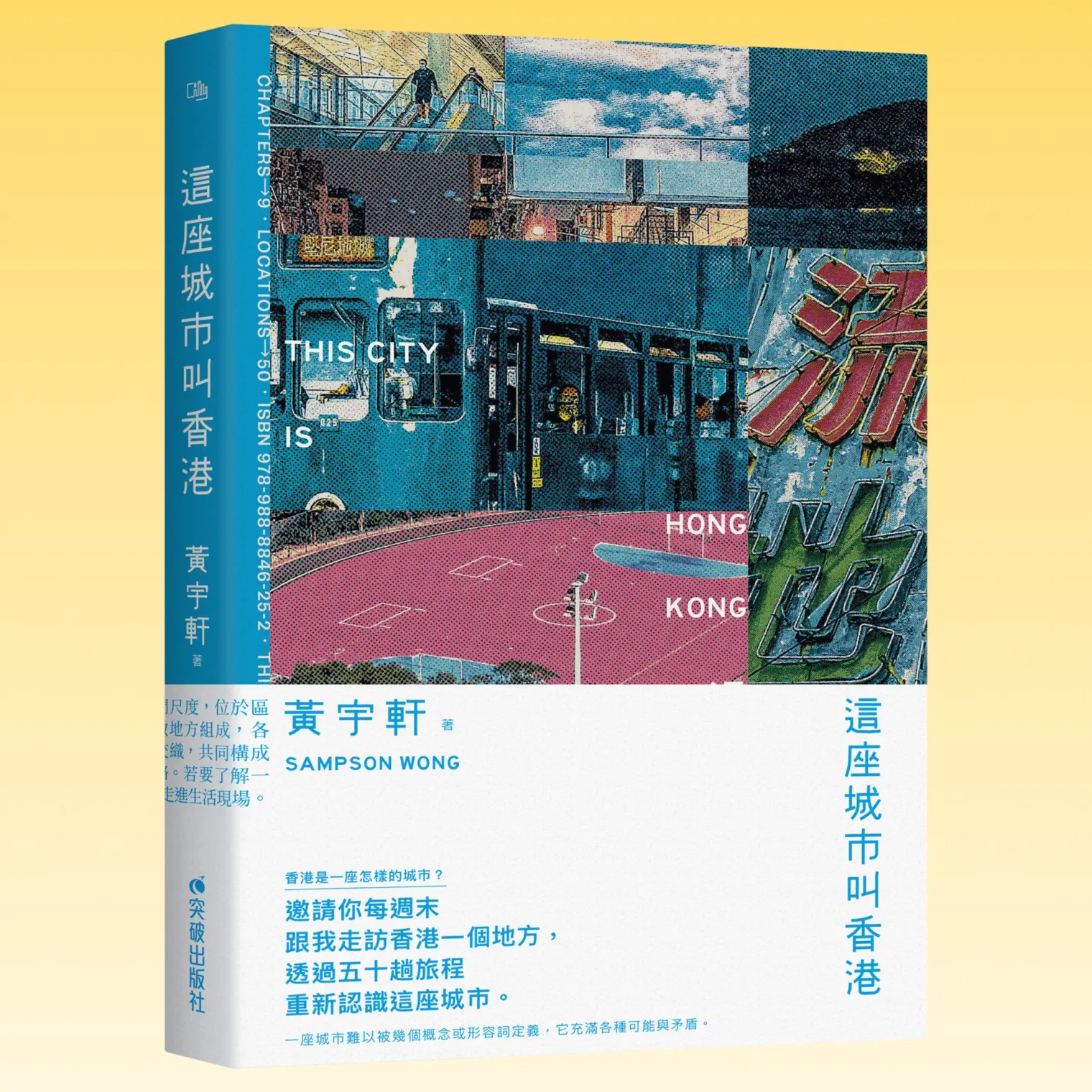

他即将问世的新书,正与此有关,通过五十余个具体的空间地点,将香港重新介绍给每个人。“我暂时想将它命名为《这座城市叫香港》”,他说,“它不是抽象的概念,而是由一个个具体的空间组成的城市。是一个历史、文化等之外,纯粹作为地方存在的香港。”

在黄宇轩看来,当人们不再只是功能性地使用城市,而是带着思考去细致地观察、品读周遭的环境,就能更深刻地感受到属于那座城市的“地方感”,进而与它产生更紧密的情感联系。香港之于他,就是这样一个地方。不光在于他出生成长在这里,更因为他十几年如一日地徘徊在它的街头巷尾,深入肌理,与它不断对话。

即将面世的新书。

即将面世的新书。

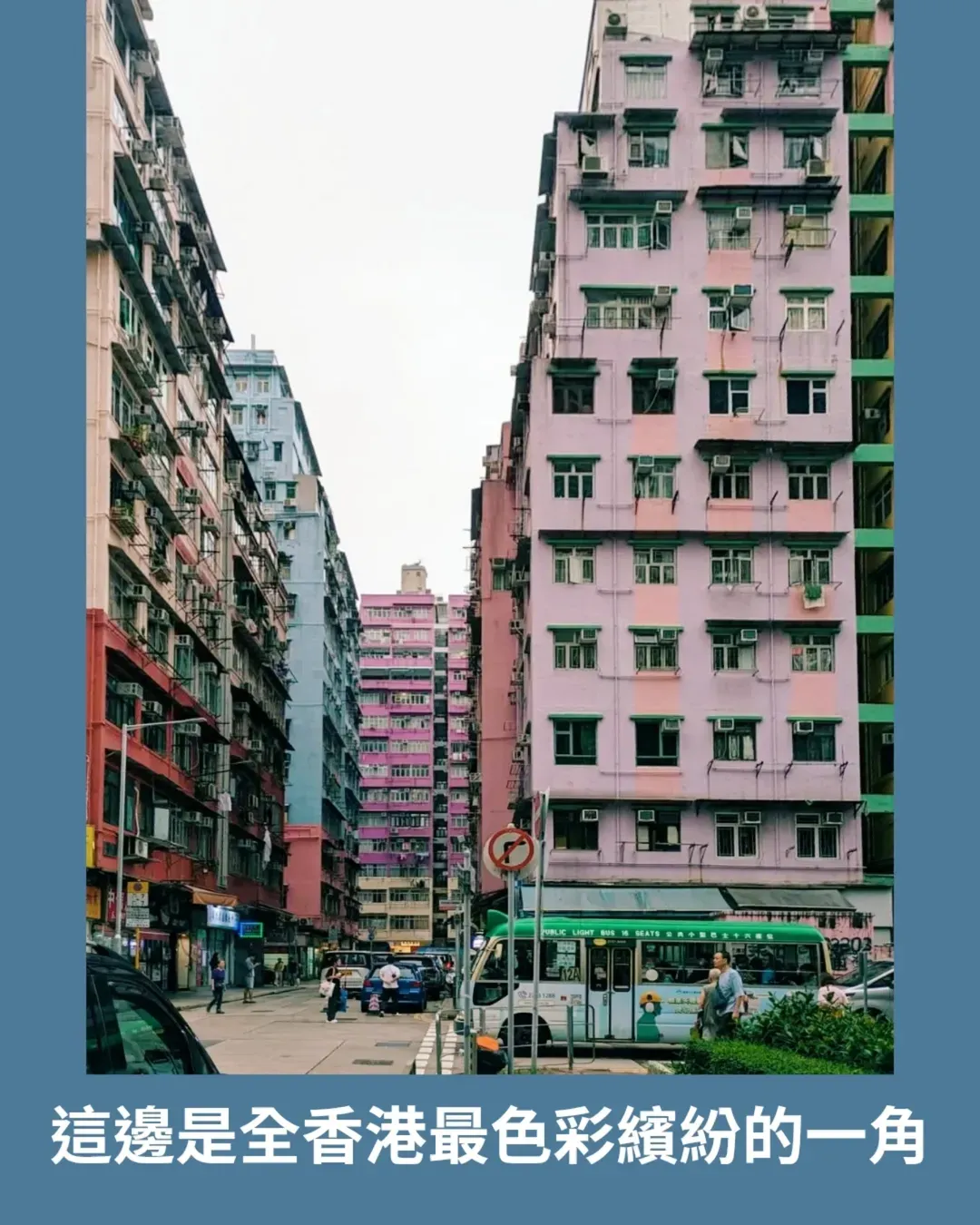

黄宇轩说,香港虽然密度高、节奏快,却是一个非常适合散步的城市。“这里很多街道都比较窄,有许多的层次,对步行者很友好。每个区都有不同的东西可看。你可以完全没有目的性,只是在某个地方随便走走就能看到很多有趣的东西。”或许正因为密集,让城市多了许多褶皱,带来了更多探索的可能,给了每个人足够空间去标记自己的偏好与体悟。在这个过程中,“地方感”逐渐具体,人与地方的关系也日渐深厚。

就好似一本书,把它买回家固然是一种形式的拥有,而当你阅读之后,在里面划了线、批注了心得,它就愈加成为了一本“你的”书。

不管是支楞八叉的建筑脚手架还是歪斜着大喇喇晾晒在路边围栏上的拖把,在黄宇轩眼里,都是香港有趣的街景。它们未必独属于这座城市,可当你就是在此刻此地发掘到这些“宝藏”时,它便成了你与这个地方共同的秘密和记忆。

推广散步,亦是一种创作

黄宇轩的本职工作,是香港中文大学的老师,推广“散步学”纯粹出于爱好。他将城市视作一个丰富的素材库,不断从中打捞灵感,让人们看到城市的丰富之余,希望更多人能通过散步与城市建立紧密的联系。

除了写文章和出书,他还给自己立下了定期在社交平台上分享城市观察的小flag。这并不是一件容易的事。因为当爱好成为了一种任务,要去完成它所带来的压力会削弱当中的乐趣。对黄宇轩来说亦然。

“我不希望公式化地产出内容”,他说,“社交媒体上有很多形式雷同的东西,用差不多的话术推荐一些地方。但我经常想要做些创新,新的想法、新的角度,我想我的压力主要来自于此。我没有清晰的公式可参考,(所有的创作)非常依赖真实的走到街头去看、去观察。”

在最近的一篇内容中,他说自己“竟然”已11天没有更新:“burn out是突如其来的……四月完结之时,忽然很想远离社交媒体一小阵子,但原来不更新也会焦虑。”这或许就是数字时代下创作者的矛盾,既不想被大资料推着去做竭泽而渔的创作,但强烈的表达欲和分享欲又会不断刺激他们去尝试更多的连接,特别对黄宇轩来说,创作背后还有向大众推广散步和城市观察的坚持,那种希望有更多人了解此中乐趣的心就更加迫切。

不过,他倒也不担心会因此生出抗拒,“原本这也不是一个很耗时的爱好”。虽然旁人看来,推广散步这件事似乎多少已成为他本职之外的另一份“工作”,但黄宇轩的视角里,这仍旧只是爱好。散步,以及推广散步,是他的创作中相辅相成的一体。

带团、出书、展览、讲座……黄宇轩积极尝试各种方式的创作推广散步这件事。

带团、出书、展览、讲座……黄宇轩积极尝试各种方式的创作推广散步这件事。

“我创作的一个关键词,是重新发现,所以我有时候还会在一个很小的范围内反复走。”他继续道:“很多时候我不需要特意去某个地方,可能只是上下班路上,或者吃过饭到楼下随便逛逛,就会有一些发现。”

虽然疫情的结束让人们开始重新走出家门,离开自己的城市,到别处去发现显而易见的新刺激,“散步学”的热潮逐渐回落。

但黄宇轩并不觉得失落。散步,原本就是一件细水长流的寻常事,所以或许回归日常才是体会当中快乐的最佳状态。且对黄宇轩来说,“地方感”的建立固然是目标之一,但观察城市也不必拘于某个特定的地方。

“这是一种快乐的能力。”

当你拥有这种能力,不管去到哪里,不管那座城市本身如何,是否是旅游名城抑或被社媒“认证”为没什么可看的地方,相信你都能发现自己的乐趣。

* 本文图片均来自受访者